柏崎の正月飾り いんころ(ちんころ)について

2015/02/10

米山地区では「いんころ」という、しんこ細工(米粉でつくる細工物)を

旧暦のお正月に飾る風習があります。

新潟では、十日町に「ちんころ」という、いんころと同じような

しんこ細工を小正月に飾る風習が残っていますが、

米山では、干支十二支を作って飾るのが一般的だそうです。^^

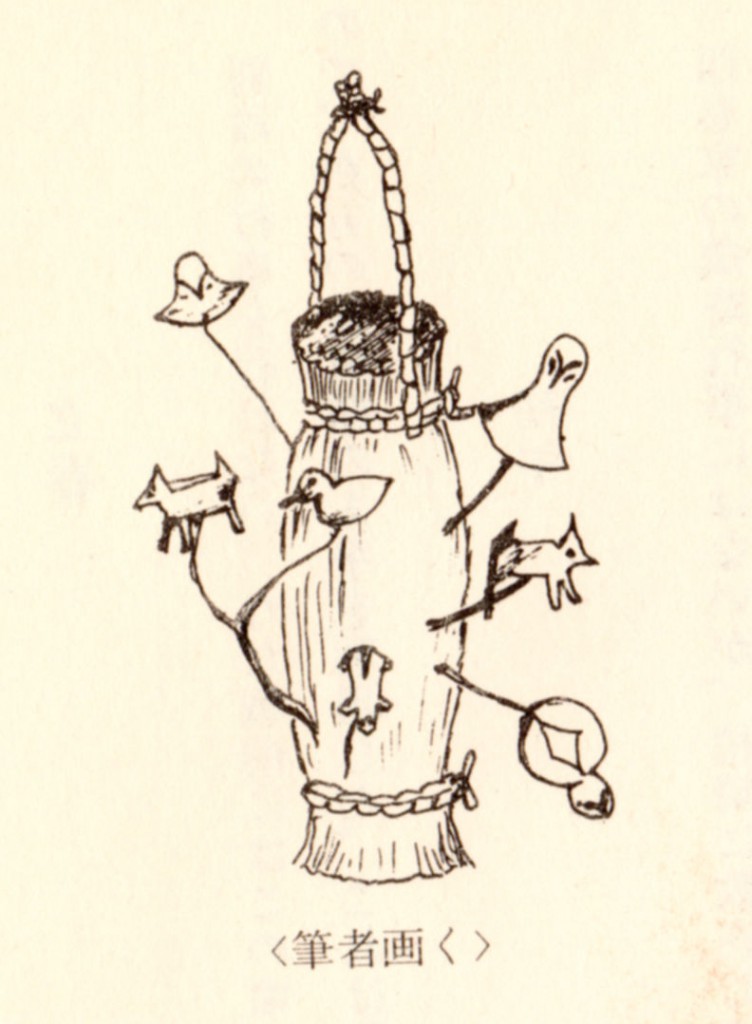

以前、うちの祖父が書き記したしんこ細工の絵を

みたことがありました。

柏崎で藁つとに刺して売られていたしんこ細工を書き記したものです。

でも実物はほとんどみたことがなく、いんころをつくる風習もうちにはなかったので、

もっと詳しく知りたいなと思い、1月25日に米山コミュニティーセンターさんで開かれた

いんころ教室に参加してきました。^^

米山地域のいんころとは

米山地域では、昔から2月1日を

「いんのこ(犬の子)朔日(ついたち)」といって、

米粉をこねて十二支を作って神棚に飾っていたそうです。

しかし大正期を境にあまり見られなくなり、

今は、米山コミュニティーセンターさんで、

伝統行事として毎年楽しまれているとのこと。

2月1日は、ひと月遅れの旧暦でいうお正月。

十二支を作るのは、縁起ものというだけでなく、

昔は育ちにくかった子供を狐狸妖怪から守るという言い伝えもあったそうです。

無病息災、五穀豊穣。

祈りを込めたいんころ作りです。

これを米山町では、

山の神の日にあたる2月9日を「インコロシ」といって、

神棚に供えたいんころをおろして、

あずき粥にいれて今度は山の神に向かって供えたそうです。

あずき粥の他にいろりで焼いて食べたり、

みそ汁にいれてもいいと聞きました。

食べ物の無い時代、

子供たちにとっては楽しみのひとつだったようです。^^

いんころを作ってみました。

金子さんのお父さんの時代からいんころを教えてくださっているそうで、

今年で、このいんころ教室も33回目!

すごいですね~^^

作るモチーフは、干支十二支です。

金子さんは私たちに教えている間に一つ、

一つ私たちが作っている間に、また教えながら二つも三つも作っていきます。。

さすが熟練の技!

その中で一番豪華で気に入ったのがこちら。

白い生地の上に赤・青・緑と色をかさねてお寿司のような状態にします。

ここからのばしていくと、

こんな具合にヘビのようになります。

ちなみにヘビもここまでは一緒です。

その後、糸切りばさみで、パチパチ切って背びれを表現します。

口をハサミで切って開けて、ひげと舌を差し込み、

角と目をいれます。

ちょっと迫力でましたか?(笑)

個人的には、なかなかのお気に入りです。^^

それを10分~蒸します。

蒸し上がったら、暑かったらしくちょっとだれてしまいました^^;

もう少しシャキッとしてほしいなぁ~

それでも、ほぼ休みなく作り続け、

12支全部作り切りました!

これを2月1日に神棚または窓辺に備えます。^^

素朴ないんころですが、

米山地区に住んでいる先輩のうちでも、

小さいころは家族で作って飾っていたと聞きました。

そういう家族の想い出に残る行事、

これからも残していきたいですね。^^

参考資料:

柏崎ふるさとふれあい通信

米山さんがこんにちは

第15号 2000.1.10発行

関連記事

-

-

柏崎の正月飾り 餅花・まゆ玉の作り方

今年の繭玉かざりです。^^ 本来は小正月に飾るそうですが、天神さまめぐりにあわせ …

-

-

越後門出和紙工房にて

3月中旬、雪深い山間の高柳地区は春が訪れてもまだまだ雪がたくさん! そんな雪深い …

-

-

新潟柏崎 家庭で作る本気の笹だんご作り!

6月14日から15日までの3日間、新潟柏崎ではえんま市というお祭りが開催されます …

-

-

柏崎の正月飾り 天神さまめぐりで出会ったお顔

先回、私のうちの天神さまについてお話ししましたが、その続きです。^^ こちらは、 …

-

-

飯塚邸のつるし雛かざり

飯塚邸の吊るし雛かざり 今年も吊るし雛かざりの季節がやってまいりました。 市の文 …

-

-

柏崎の正月飾り うちの天神さまについて

うちの天神さまと天神さまめぐり 私のうちでは、 年末12月25日になると、床の間 …

-

-

柏崎の正月飾り 繭玉(まゆだま)について

年末から一月にかけて、市内のお菓子屋さんにて 繭玉の販売が始まります。 まゆだま …

-

-

正月飾り八丁紙を切ろう!

先日八丁紙ワークショップが開催されました^^ 今回、会場は市内の呉服屋さん、三忠 …

- PREV

- 柏崎の正月飾り 餅花・まゆ玉の作り方

- NEXT

- 越後門出和紙工房にて

Comment

[…] echigomiso.net/blog2/?p=111 […]